De Ucrania a Venezuela ahora. De Oriente Medio a Islandia o de Tailandia a Estados Unidos antes. Se vienen

sucediendo movilizaciones masivas que cuestionan regímenes, sean estos autoritarios o

democráticos, aunque la tónica parece ser la confrontación a sistemas político-económicos que reproducen las brechas, las desigualdades y son incapaces de superar diversas crisis.

"Redes de esperanza e indignación" (Alianza Editorial, 2012) del teórico español Manuel Castells, es según el propio autor una publicación apresurada por las circunstancias.

La versión en inglés publicada como Networks of outrage and hope (Polity, 2012) fue la que me acompañó de Letonia a Bolivia. El texto indaga sobre los hechos y reflexiona los procesos de protestas y movilizaciones sociales en Egipto, Túnez, Islandia, España y EE.UU. durante 2011.

"Redes de esperanza e indignación" (Alianza Editorial, 2012) del teórico español Manuel Castells, es según el propio autor una publicación apresurada por las circunstancias.

La versión en inglés publicada como Networks of outrage and hope (Polity, 2012) fue la que me acompañó de Letonia a Bolivia. El texto indaga sobre los hechos y reflexiona los procesos de protestas y movilizaciones sociales en Egipto, Túnez, Islandia, España y EE.UU. durante 2011.

Castells ofrece dos horizontes de análisis entrelazados y a veces yuxtapuestos: las transformaciones en la gestación de los movimientos sociales contemporáneos y la articulación de las protestas a partir de nuevas formas de comunicación.

La dignidad es uno de los factores centrales que articula la movilización, mientras la convocatoria es masiva, ciudadana, espontánea. Esta espontaneidad se logra a partir de redes sociales preexistentes y de la construcción de nuevas a partir de internet.

|

| Plaza Tharir en el Cairo, Egipto (CC) por Ron Rothbart |

Al respecto, encuentro una reflexión crucial del texto (pp. 45) que me permito traducir:

[...] en ambos casos (Túnez e Islandia), los movimientos pasaron del ciber-espacio al espacio urbano con la ocupación de míticas plazas públicas como apoyo material para los debates y protestas, desde corear consignas en tunesino hasta tamborear ollas en Reykjavik.

En la misma línea, refiriéndose a la revolución egipcia, Castells afirma (pp. 59):

Sin embargo, la formación social fundamental del movimiento fue la ocupación del espacio público. El resto de los procesos de formación de redes fueron formas de converger en la liberación del territorio que se escapa de la autoridad del Estado y experimenta formas de auto-administración y solidaridad.

Hay otro elemento central, quizás el más potente, las protestas toman un espacio físico, se hacen "reales" en la toma física, en la ocupación, de un lugar público.

La relación entre medios masivos tradicionales y medios alternativos permite la amplificación y sostenibilidad de la noticia en la opinión pública por mayor tiempo. No se trata de dos entes o espacios distintos, sino más bien integrados, complementarios, interactuantes e incluso entrelazados, cuyo rol es igualmente importante.

Casi como otorgando la posibilidad de una conclusión convergente en estos tres aspectos, Castells sintetiza (pp. 60) en el caso egipcio:

La conexión entre los social media de Internet, las redes y relaciones sociales de la gente y los medios tradicionales de comunicación fue posible debido a la existencia de un territorio ocupado que ancló el nuevo espacio público en la interacción dinámica entre el ciberespacio y el espacio urbano.

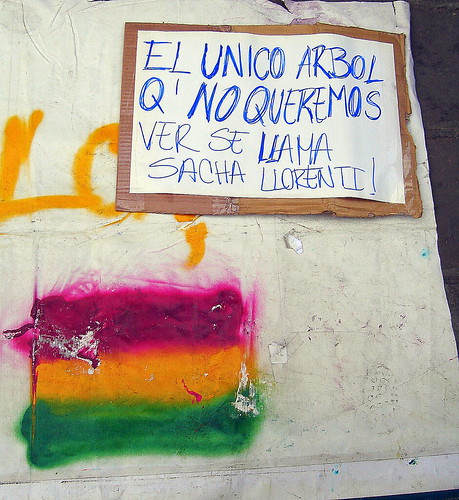

|

| The break (CC) por StreetWrk |

Este es uno de los libros más "breves" que ha escrito Castells, menos de 200 páginas sin apéndices y notas, altamente recomendable.

Sobre el texto, comparto más abajo dos vídeos a cargo del mismo autor que añaden una serie de observaciones que merecen esucharse. El primero es una presentación del libro [en inglés], material publicado por la RSA británica.

El segundo vídeo es una clase magistral de Manuel Castells en la Universidad UNIVA de Guadalajara (México) donde en más de dos horas se aborda el tema de los movimientos sociales en el mundo y algunas características relativas al contexto mexicano (gracias a Eliana Quiroz quien compartió este vídeo en Facebook).

.jpg)